環創科技新聞中心:塑化時代的反思--過去無塑料垃圾的日子

盡管隨地域有別,但至少對70年代以后出生的人來說,塑料是熟悉、當然的存在。老人口中”以前那個年代“對我們而言既陌生又遙遠,固廢家園和你聊聊塑料制品出現之前的日用品為何物,塑料又是何時走入人類的生活,改變生活方式、改變人與物、與自然的關系?

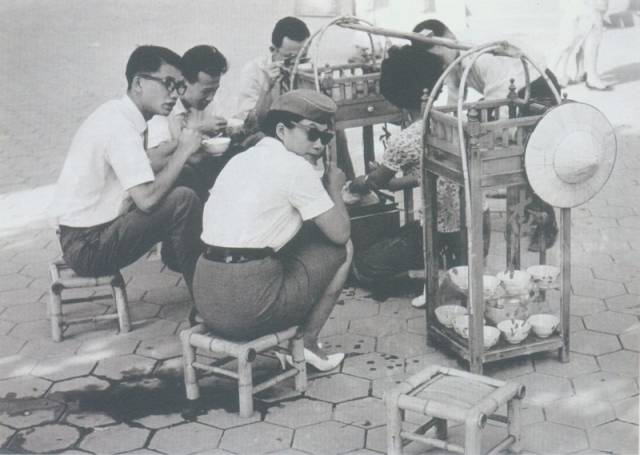

從六、七十年代的攝影作品可以見到街頭風景與人們使用的道具,其材質仍與植物密切相關。彰化街頭杏仁露的小吃攤,使用竹凳、竹編草帽、木制柜子。(李悌欽/小憩/1964)攝影作品現藏于臺北市立美術館,翻拍自《時代之眼:臺灣百年身影》(臺北:臺北市立美術館,2011)。

除了中央的飲食擔外,右側行人手提著草木編織的手提袋,左下角隱約可見竹編籃子。(姚孟嘉/淡水/1973)攝影作品現藏于臺北市立美術館,翻拍自《時代之眼:臺灣百年身影》(臺北:臺北市立美術館,2011)。

我們今天認識的塑料,幾乎是石油化學的產物,不過在石油化學興起之前的19世紀中葉,為了取代一些日漸稀有的天然材料(如象牙),發明家已開始從植物尋找具有可塑性的新半合成化合物,比如,賽璐珞,即是以硝化纖維和樟腦等合成的熱可塑性樹脂。在賽璐珞炙手可熱的年代,生長樟樹的臺灣扮演提供原料──樟腦的重要角色。

20世紀初合成的電木(Bakelite),是世界上第一個不存在于自然界中的分子所組成的完全合成聚合物。繼其后,石油化學品在二次世界大戰期間由歐美等國開始研發,取代對應的傳統化學材料。化學品原料開始從煤化學進到石油化學的世界;因軍需而發明的石油化學產物也在戰爭時期逐漸滲透到歐美地區的日常生活之中。

在臺灣,塑料用品走進日常生活則是第二次世界大戰結束之后。1940年代末期,塑料制品加工業從國外進口PE(聚乙烯)及電木粉從事加工,生產零星的化學品,1950年代以前臺灣人的塑料制品使用量不大,甚至供過于求。1957年,臺塑公司在高雄設廠,開啟了塑料原料PVC(聚氯乙烯)的生產,為了自行消化生產過剩的塑料原料,來年成立南亞塑料加工廠,但其所制造的塑料皮、塑料布之銷路欠佳。塑料制品在1960年代以前還在起步階段,但已悄悄進到臺灣人的生活之中。

1960年代后半,臺灣的石化產業進入了起飛的階段。1968年中油公司成立第一座輕油裂解廠(一輕),1970年代,石油化學工業更列為政府推動的十大建設之一,二輕、三輕、四輕分別于1975、1979年、1983年完工啟用,這些輕油裂解廠皆坐落于去年夏天發生石化氣爆事件的高雄。于是,不只是內需市場,從1960年代到1980年代,臺灣的石化加工品──紡織、塑料、玩具等──營銷世界。缺乏原料石油的臺灣,卻發展高耗能、高耗水、高資本密度的石油化學工業,甚至成為“石化王國”,其背后存在著政府的大力扶持與主導。

隨著石化工業的驅動,塑料以其「廉價」、輕巧、便利、防水之優勢,攻占生活的各個角落。盤碗、合成纖維衣物、掃把、畚箕、水桶、花盆…..食衣住行育樂,無一不見其身影。此外,在生產技術上克服種種障礙(比如盛裝汽水會產生碳化作用等),更讓塑料廣泛被運用,逐漸取代我們可以想到的各種材質──玻璃、陶瓷、金屬、木材、紙張、布。這在我小時候的1980年代都還是進行式,原本可回收賣錢,盛裝牛奶、汽水的玻璃瓶也逐漸退出生活場景。

塑料的發明與使用帶來了便利也衍生了此前未曾想過的難題、改變了人與物的關系。塑料剛問世時,因其可以制成各種形狀,很快地吸引人們的目光與喜愛,1960年代更是歐美現代工藝表現創意的最佳材料。塑料取代稀少的材料,廉價且大量生產的制品,人人都可以擁有,在這一點上化解了社會階級的界線。但生產刺激消費的模式,也助長了人們對越來越多物品的欲望與需求。

初始制造、販賣時強調“耐用”的塑料,市場有限,于是塑料工業開始開發拋棄式產品,人們被教導、學會用過即丟。對于物品的消費、使用開始從過去習以為常的“長久使用”逐漸轉為“一次性”的模式。自然界中逐漸充滿了這些人們用過即丟、無法分解、燃燒會釋放有害物質的聚合物。環保意識抬頭的今天,盡管推廣避免使用一次性的免洗餐具、塑料袋等,但塑料的產量仍不斷攀升,其中約有1/3用于一次性的“包裝”。而這些大量生產的塑料制品不會被微生物分解,在使用者的我們離開世界后,還會繼續存在在世界上。

生活中充斥的塑料:包裝與日用品。讀者可以觀察身邊的賣場、商店,幾乎每一樣商品都有一層購買后就會被丟棄的塑料包裝

原本塑料發明、走進人類的生活,是為了替代稀有的資源,然而現在卻劫掠了更多未來的資源。塑料看似方便,也不傷害生命。但事實上,石化工業區設置的本身,奪走了許多生物的棲地;附近的作物受到污染、養殖業難以為繼,居民離癌率遠高于他處。生產過程中無法處理的汞污泥送到他國掩埋眼不見為凈。即便不在石化工業區的人們,生活周遭的塑料制品仍有釋放環境賀爾蒙、影響健康的疑慮;新竄起的塑料生產地中國,霧霾飄洋過海。

使用后回收不徹底的各類塑料流向海洋,成千上萬的信天翁、大小魚類、海龜甚至水母,吞入了塑料或被其纏繞,受傷、死亡。石化工業的碳排放量居各項產業中的高位,冰山融化,北極熊棲地消失,在汪洋中挨餓絕望。塑料從生產到消費的過程,付出了許多不被計算的外部成本,它并不如卷標上所顯示的「廉價」。

在塑料出現以前,那些我從小記憶中常見的、已被塑料取代的生活用品之材質又是什么,打掃室外時的掃帚和畚箕是竹子編制,打掃室內則是用芒草或椰子鬃的掃帚,畚箕則用“鐵皮"制成,"鐵皮"就來自于家中用盡的色拉油罐。防水塑料布出現之前,稻子收成后的稻梗,會編織成草片,蓋在尚未曬干的稻谷上防雨。水桶有木制也有鋁制,木制的柜子、箱子主要購自小鎮街上的商店。

家園覺得這些毫不起眼的用品,其材質、制作與流向,關系著人與植物、人與自然之間的關系。

母親說竹制的畚箕和掃帚,材料就來自于農舍后方自家的一塊小竹林,從取竹到編制都不假他人。竹子生長快速,用途廣泛,是食用作物以外,與農村生活關系最密切的植物。在清代及日治的文獻可見,大凡圍城的竹籬、屋外的竹墻、屋內的竹桌椅、杯碗湯瓢、涉水的竹筏、頂上的竹帽,衣食住行多取自于竹子。處處竹圍、竹叢是過去農村代表性的景觀。今天在臺灣鄉鎮老街的五金行里都還可以看到一些竹編的日用品。

芒草掃帚的制作則循著自然的節氣與農村生活的節奏。冬至前后的半個月內是取芒桿的最好時機,太早芒花未落盡,太晚芒桿又太脆弱;芒花成熟的季節是秋收后的農閑時節,制作芒草掃帚可以送到市場貼補家用。母親說芒草掃帚制作不易,通常會向常來的行商購買。

農家種稻、種菜、養雞、養鴨,飲食自足有余,不足的魚、肉、豆類等則從市場購買,小鎮街上還有各式各樣的店,滿足人們日常所需。外婆會到布店剪布回來做衣服,農具壞了外公會拿到打鐵鋪修理。不再需要的玻璃、金屬會有人來收購。

在這樣的生活方式與形態下,被認為是“垃圾”的東西,是家里打掃后的塵土、菜屑、竹子屑、木屑、稻草。塵土和菜屑埋在一塊較濕無法耕作的地堆肥;竹子屑、木屑、稻草則會變成灶里的薪材。生活日用,取之于自然,也回歸自然,形成了一個完整的循環。(對比垃圾場和焚化爐的出現,是臺灣“經濟起飛”以后的1970年代。)

散見于老街五金行中的傳統民具:竹編魚簍、芒草掃帚、竹編火籠(左上)、竹編畚箕(右上)、竹制掃帚(下圖)

當農業社會轉型至工業社會,石化工業領著塑料攻占生活角落時,傳統手工藝也逐漸退出舞臺,那些作為材料、長久以來與人類關系密切的植物,日漸被遺忘。

母親口中椰子鬃的掃帚,是以棕櫚葉鞘上的網狀纖維所制。因為棕櫚的纖維粗硬耐腐,過去是蓑衣、床墊、毛刷、掃帚的材料。隨著塑料制品的出現與流行,棕櫚植株也被砍伐殆盡。

過去婦女需要學會各項技藝,包括處理植物纖維,以供編織穿衣所需。清代文獻即可見原住民使用苧麻纖維編織,漢人也栽植苧麻以供夏衣麻布。日治時期衣物多以棉花取代,苧麻種植面積一度縮減,但二次世界大戰及戰后初期,因纖維來源不足,苧麻種植面積增加,1961年產量更達到高峰。然而,1960年代晚期,產量及栽植面積開始一路下滑,直到1970年代中后期,苧麻業幾乎消失了。那也是臺灣成衣工業起飛,合成纖維取代天然纖維的時期。

先民利用的植物遠比家母經驗過的更多。例如,在清代文獻中可以看到原住民「抽藤交易為日用」,「藤」指的是黃藤,可以捆綁器物、縛建茅屋、編織背籃、盛器等等。直到1970年代,黃藤制材工業都還很興盛,早年的家具櫥柜、椅子多用黃藤制作,1980年代以后日漸式微。大家耳熟的大甲藺草,生長在中部以北河口濕地,莖桿堅韌,可以用來編織草席、草帽、提包、背籠等生活用品。日治時期,大甲藺的產品更營銷日本,栽植面積不斷增加,戰后更達高峰。然而隨著塑料制品的出現,1960年代大甲藺手工業開始衰退,至今僅存零星且小面積的栽培。

這些傳統產業大多在六、七十年代逐漸沒落、消失。盡管之間交織了社會與生活型態轉變、國際市場起落等多重復雜的因素,但無疑地,那也正是石化業興起,人造材料取代天然材質的時代。石化產業壓縮了傳統手工藝存在的空間,賴以為材料的植物,也逐漸從生活周遭消失。過去人們用身邊有限的材料和資源,制作生活中的用品,塑料讓人們掙脫了這些束縛,但也與自然的循環脫鉤,天然、有機、手工,從過去俯拾皆是的材料、技藝,變成稀有珍貴的象征。

傳統工藝、民具在各地鄉鎮、部落里偶爾還可以發現它們的蹤影。小鎮老街上的五金行里擺著幾只芒草掃帚與竹編畚箕,南投竹山保留著竹工藝,仁愛鄉的眉山部落推廣苧麻編織。近年來各地也開始出現致力于復興傳統工藝、民具的小社群。

我在公館附近小巷弄里發現一個推廣低塑生活的工作室,架上有植物染的方巾、各式天然毛刷、棉線麻線、竹制食器、用具、藺草編制的鞋、帽、椰子鬃及芒草綁制的掃帚,天花板上則掛著藤簍、藤袋。各式各樣的民具是商品,不是博物館里的展覽品。工作室的主人也教授一些簡易的手作技藝,散落臺灣各處的手工職人則是他們的老師──泰雅爺爺好手藝的黃藤編織、龜山鄉舊路小區的芒草掃帚等等,“這些手工藝在過去可以養活一家人”,女主人指著藤簍、藺草編織說。小小的工作室不只意味了努力想擺脫巨型產業下的塑化生活,還想承傳先人的智慧,讓這些傳統技藝落實在生活里。

各式民具:左圖可見藺草帽、棕櫚鬃掃帚、各色竹制食器、亞鉛畚箕。右上黃藤編藍中裝著麻線、棉線。右下為藺草鞋。(筆者攝于「綠兔子工作室」)

石化工業屢屢發生毒物外泄、空氣污染、爆炸、工安等問題,環境議題逐漸受到重視,五輕在歷經反公害運動后,以25年后遷廠為條件,1994年完工啟用。臺塑六輕則在宜蘭人全面的反對下選定云林麥寮設廠,1998完工。原列為國家重大計劃、選址彰化海岸濕地的國光石化,在當地居民、環保團體、公民的努力,以及世界能源情勢轉變下,終于在2011年畫下句點。

不過在國光石化終止后,經濟部仍持續推動石化工業。2012年設立的“經濟部石化產業高值化推動辦公室”,在網頁的問答專區將整體經濟比喻成一部汽車:“要發展其他產業,改善國內經濟,就須透過發展石化產業來發動。”這樣的邏輯似曾相似──1987年為了六輕建廠的王永慶,在公開的電視辯論中說「臺灣什么都沒有」,所以必須發展石化工業。“臺灣什么都沒有”?我腦中浮現的是那些曾自給有余還作為出口商品、盛極一時的稻米、茶、樟腦、砂糖、木材、菠蘿、香蕉、草席、草帽……。曾經什么都有,可以自給自足甚至出口的臺灣,今日的糧食自給率只有33%,木材99%仰賴進口。

然后我又想起母親出身長大的地方。那是距離臺北約20公里,一個衛星小鎮附近的農村,1960年代中葉開始,農地陸陸續續被政府征收劃為工業區。那也是臺灣從農業社會轉型進入工業社會的時期,1960年代政府扶植了石化工業,1970年代到80年代又投資主導了鋼鐵業與電子業。母親家及附近的農地陸續進駐了食品工業、合成化學、電子、塑料工業的廠房。至今,有的工廠還在當地,有的撤廠,有的遷廠,幾經汰換,還有一些土地被征收后遲遲沒有工廠進駐,閑置多年后又建起了幾排公寓。原來的小農村,今天已是多個小型工業區散布的狀態,那些農田呀、竹林呀,早已難以想象其身影。就像漢人開墾的農田再也變不回原住民“納餉、養家,俱于是出”的鹿場,灌了泥漿蓋起的工廠與高樓再也無法變回桑田了。

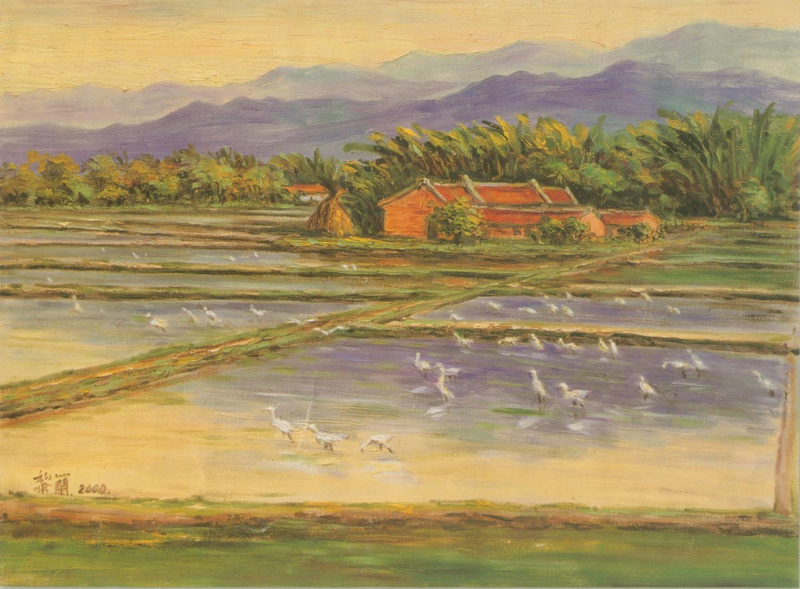

在我問東問西的過程中,母親拿出一張收藏的月歷紙說:「以前我們老家就長得像這樣,前面是田圃,后面是竹林、樹叢。和這畫太像了,所以一直留著」。那是2009年的月歷,黎蘭的油彩畫作。(影像掃瞄自月歷)臺灣又有多少像這樣消失的美麗農村呢,而相似的故事仍在上演。

從過去的草木生活到現在的塑化生活背后,牽扯的其實已不只是塑料或石油化學工業的單一問題,還糾葛了從農業轉型至工商業社會后“物”的生產網絡復雜化;資本主義消費模式衍生的資源泛濫與浪費;為了扶植工業而犧牲農業的產業結構不均等等諸多問題。為了不想看到有限的資源用盡,土地也被污染耗盡,“什么都沒有”成真,我們還有好長的路要走。

過去追求“經濟發展”的單向思維需要重新審視;政府的產業政策與方向需要我們持續的關心與監督,而我們的消費方式與生活態度也將左右產業的興衰與地貌的變化。這些,在在決定了我們未來生活環境的樣貌,以及是否能成為與自然永續共生真正“富裕”的社會。

|